青春是什么?

是憧憬,是夢想

是才華,是勇氣

是拼搏,是力量

生逢其時,勇敢擔當

今天,我們一起穿越時空隧道

用指尖點亮他們的熱血故事

用真心追尋他們的青春模樣

1926年3月

他出生于廣東省汕尾市

祖輩大多從醫

父母希望他將來能夠治病救人

外敵入侵的年代

他目睹日軍的艦艇炮擊沿海城市

他暗下決心,要學造船

從此,為鑄國之重器

他把青春獻給深海的驚濤,荒島的風沙

點擊圖片,遇見他↓↓↓

(向上滑動,查看更多關于黃旭華院士的青春故事)

2017年11月18日,全國精神文明建設表彰大會在京舉行。習近平在人民大會堂親切會見參加大會的新一屆全國文明城市、文明村鎮、文明單位、文明校園、未成年人思想道德建設工作先進代表和全國道德模范代表。看到93歲的黃旭華站在代表們中間,習近平握住他的手,請他坐到自己身旁。

在全國精神文明建設表彰大會上,習近平總書記與黃旭華同志的動人一幕

黃旭華,我國第一代核潛艇總設計師,中國工程院院士、中國船舶重工集團公司某研究所名譽所長,中國第一代攻擊型核潛艇和戰略導彈核潛艇總設計師。1926年生于廣東汕尾。他遠離家鄉、荒島求索,從此深藏功名三十載,從一窮二白中“頭拱地、腳朝天”,研制出了我國第一代核潛艇。他先后擔任我國核潛艇工程副總設計師、總設計師,主持了第一代核潛艇的研制。他一生致力于我國核潛艇事業的開拓與發展,為我國核潛艇的從無到有、跨越發展探索趕超做出了卓越的貢獻。

他用自己的人生經歷詮釋了核潛艇精神,感召著一代又一代的年輕人獻身國防科技事業。

1945年7月,黃旭華以專業第一名的成績考取了上海交通大學造船系船舶制造專業,開始毅然追尋“造船造艦”抵御外侮的報國夢想。

經歷過抗日戰爭時期的黃旭華,面對當時落后貧窮的祖國,立下志愿,要科技救國。從上海交大造船系畢業后,他就開啟了與潛艇一生的緣分。

1954年,美國“鸚鵡螺號”核潛艇首次試航,這種新武器的巨大能量,一度超出了當時人們的想象。4年后,我國也啟動研制導彈核潛艇。曾參與仿制蘇式常規潛艇的黃旭華,被選中參加研究。

研究開始不久,蘇聯宣布撤回援華專家。毛主席說出了讓黃旭華等老一輩科研工作者心潮澎湃的一句話:“核潛艇,一萬年也要造出來!”

為了這句囑托,黃旭華全情投入到核潛艇的研制工作當中。在當時,黃旭華和同事們,連核潛艇的樣子都沒有見過,工作難度可想而知。

當時世界上最先進的核潛艇外型是水滴型,美國在研制中謹慎地選擇了三步走,先采用適合水面航行為主的普通線型,再建造一艘常規動力水滴線型潛艇,都成功后,才結合研制成水滴型核潛艇。

而黃旭華認為時間緊迫,在與同事商定后,毅然決定將三步并作一步,直接瞄準適合水下高速航行的水滴型方案。

“當時連基本的研制條件都不具備,就開始干了。”黃旭華回憶說。他和同事們大海撈針一般從國外新聞報道中搜羅有關核潛艇的只言片語,用算盤和計算尺計算核潛艇上的大量數據。為保證計算準確,科研人員分為幾組分別計算,結果不同就重來,直到得出一致數據。

在一窮二白的年代,黃旭華和同事們正是用這種土辦法,解決了許多尖端技術問題。

一次,有人從國外帶回兩個美國華盛頓號核潛艇模型玩具,黃旭華喜出望外。掀開玩具窗戶,里面密密麻麻的“設備”,竟和他們一半靠零散資料一半靠想象畫出的圖紙基本一樣。“我們拆解分裝了一次又一次,發現跟我們推演出的設計圖基本一致。大家高興壞了!”

只用了十年,黃旭華和同事們就成功了。1970年12月26日,中國海軍第一艘核潛艇——091型攻擊核潛艇下水,4年后的建軍節,它被命名為“長征1號”,正式服役。至此,中國成為第五個擁有核潛艇的國家。

我國未來核潛艇發展正在大步向前,核潛艇裝備的持續創新和跨越趕超需要一大批優秀的科技人才。如今,黃旭華最牽掛的,就是核潛艇研制事業的人才培養。

圖為黃旭華與青年科技工作者在一起

培養科研人才,黃旭華有什么秘訣?他主張從工程實踐中培養人。幾十年來,他率領團隊開展了一系列重點型號研制,并在這個過程中為國家培養鍛煉了眾多科技英才。

作為70后新一代核潛艇人,中國船舶所屬總體研究設計所副所長劉潛一直奮斗在核潛艇研制一線。他說,他們這代人一是照著黃旭華做,消化吸收那代人的工作體系和方法,另外就是接著黃旭華的工作繼續干。“今天,我們之所以能夠取得新的突破,那是因為站在了黃院士那一代人的肩膀上。”劉潛說。

建設世界科技強國時不我待,夯實人才基礎是關鍵。

黃旭華對自己的定位是當好青年科研人員的“啦啦隊長”,給他們撐腰,給他們敲鑼打鼓。“我更愿意當‘場外指導’,不當教練,放手讓他們去干,大膽去干。”黃旭華說。

讓年輕人放手去干!黃旭華任總師、所領導時如此,退出一線后也是如此。他說,年輕人需要支持、需要鼓勵。如今,黃旭華雖年事已高,但會利用做報告、接受采訪的機會,“苦口婆心”地講故事,用自己的言行影響年輕人。

社會不斷向前發展,科學研究永無止境。黃旭華寄語青年一代,高精尖是買不來、求不來的,只能立足國內、自力更生。他希望年輕人勤于奮斗,勇于創新,敢于擔當,百尺竿頭更進一步。

1948年

他考入哈爾濱工業大學

預科學習俄語,之后轉入汽車系

1950年的元宵節

本打算去姐姐家的他

聽說學校晚飯有紅燒肉便留了下來

晚飯時,學校主管人員宣讀了

人民解放軍空軍挑選人員的通知

不滿21歲的他

填報從軍申請

從躊躇滿志的學生變成精神抖擻的軍人

正因為這一頓紅燒肉

他的青春與人生,正式與航天結緣

點擊圖片,遇見他↓↓↓

(向上滑動,查看更多關于孫家棟院士的青春故事)

孫家棟,中科院院士、探月工程總設計師。孫家棟的一生與中國航天的多個第一密切相連。孫家棟是中國第一枚導彈、第一顆人造地球衛星、第一顆遙感探測衛星、第一顆返回式衛星的技術負責人、總設計師,是中國通信衛星、氣象衛星、資源探測衛星、北斗導航衛星等第二代應用衛星的工程總師,是中國探月工程總設計師,中國科學院院士,中國“兩彈一星”功勛科學家。他領導下所發射的衛星奇跡般地占整個中國航天飛行器的三分之一。

2018年6月,89歲高齡的孫家棟在發射場指導風云二號衛星發射任務。

第一顆人造地球衛星“東方紅一號”、第一顆返回式衛星、第一顆靜止軌道試驗通信衛星、第一顆繞月探測衛星“嫦娥一號”……在中國自主研制發射的100多個航天器中,由孫家棟擔任負責人的就有34個。

“我能在航天方面做出一點成績,說來其實有點偶然。”孫家棟說。

這位航天專家的學習經歷可謂一波三折。他學過土木、汽車,1951年,他被選送到蘇聯茹柯夫斯基空軍工程學院讀書,專業是飛機設計。

在茹柯夫斯基空軍工程學院學習七年里,孫家棟各科成績年年是優秀。1958年3月,年年保持全優的孫家棟,獲蘇聯最高蘇維埃頒發的“斯大林獎章”——那一年,全蘇聯軍隊院校畢業的學員中,總共只有13名學生獲得了“斯大林獎章”。

1958年4月,孫家棟登上了歸國的列車。“我在蘇聯學的是飛機設計,當時并沒有考慮更大更長遠的目標,就想著回來后在空軍好好工作。”

但是,孫家棟沒能實現造飛機的宏愿。其時,中國正在謀劃發展導彈事業,新組建的國防部第五研究院急需技術人才。孫家棟二話不說,毅然放棄了自己的專業方向,服從組織分配,來到國防部五院一分院導彈總體設計部。一無設備,二無資料。當時發展導彈事業可謂一張白紙,兩手空空。自己學的是航空專業,導彈是什么樣子,怎么設計,怎么制造,孫家棟心里一點兒底也沒有。

那就邊學邊干,邊干邊學。

孫家棟跟著錢學森等老一輩科學家搞了9年導彈,并且由導彈總體設計員、總體組長、總體設計室主任一直升任為總體部副主任。其間,中國導彈、核導彈先后研制成功,孫家棟也成長為一名成熟的導彈專家。

1967年7月29日,一個炎熱的夏天。孫家棟正在辦公室伏案進行導彈設計。一道調令,讓孫家棟又一次迎來了人生的轉折點——中央決定組建空間技術研究院,錢學森親自點將,讓孫家棟負責我國第一顆人造衛星的總體設計工作。孫家棟再一次放棄了自己已經熟悉且建樹頗豐的領域,擔當起衛星研制的重任。這一次,孫家棟一干就是四十多年,再也沒有離開過。

1970年4月24日,“東方紅一號”成功發射,太空響徹《東方紅》,中國成為世界上第五個發射人造衛星的國家。得知衛星發射成功的那一刻,精神長期高度緊張的孫家棟頓時感到渾身疲憊無力。進入新世紀以來,隨著國際探月熱潮的興起,我國也于2004年啟動了“嫦娥一號”探月工程。在此之前,中國的衛星最遠只到過8萬公里的太空,而月亮離我們有38萬公里。此前我們所有的衛星,都只需要考慮地球和衛星之間的運動關系,而探月需要考慮地球、月亮和衛星三者之間的運動關系;加一個變量,情況就要復雜得多。

時年75歲的孫家棟,接下了工程總設計師的重任。“大多數人在這樣的高齡都功成身退了。他該得的院士、‘兩彈一星’獎章都得到了,卻仍冒著極大風險出任探月工程總設計師。”探月工程副總設計師張榮橋由衷地贊嘆說。對此,孫家棟只有一句話:“國家需要,我就去做。”孫家棟的老伴魏素萍回憶說,搞“嫦娥一號”時,孫家棟經常半夜走到涼臺上,仔細地看著月亮在天上慢慢移動,心里在默默琢磨工程技術方案。“有時他在窗前一站就是幾個小時,折騰得我也睡不踏實。”

2007年11月7日,“嫦娥一號”成功實施第三次近月制動,順利進入環月軌道。

這一刻,北京航天飛行指揮控制中心里,大家全部從座位上站起來,歡呼雀躍,擁抱握手。而孫家棟悄悄地背過身子,掏出手絹偷偷擦眼淚。

深邃的眼眸,高挺的鼻梁

他是瑞士和中國的混血

如此模樣,讓他與周圍的孩子交流甚少

常常一個人躲在屋里看書

1955年,他迎來高考

各科取得近乎滿分的成績

卻被第五志愿北京石油學院錄取

他沒有因此喪失斗志

而是選擇在最好的年華

奔赴剛發現的大慶油田攻克技術難關

1963年,周總理宣布

中國石油從此實現基本自給

那一刻,他忍不住流下了眼淚

點擊圖片,遇見他↓↓↓

(向上滑動,查看更多關于王德民院士的青春故事)

王德民,油氣田開發工程專家,中國分層開采工藝和化學驅提高采收率技術的杰出領軍人物,中國工程院首批院士,中國石油大學、東北石油大學特聘教授,國際石油工程師學會(SPE)著名演講人評選委員會委員,先后主持研究成功上百項科研成果,多項達到世界先進水平,在大慶油田石油會戰、持續上產、高產穩產、可持續發展各個開發階段都發揮了重要作用,為我國石油工業發展做出了卓越貢獻。

2015年11月25日,國際小行星中心給予何梁何利基金科學與技術成就獎獲得者王德民院士命名的小行星國際永久編號。

年輕時候的王德民(右)

王德民院士出生在1937年,河北唐山市人。1960年畢業于北京石油學院鉆采系。在北京石油學院的5年中,他門門功課都是5分。求學期間,王德民親眼目睹了中國石油工業的落后面貌,中國絕不會有大油田的“貧油論”像一片陰云重重壓在他的頭上。

畢業時,他主動請纓到大慶,他憧憬著心中那個美好的夢。這一干就是50多年,從年富力強的毛頭小伙子到華發滿鬢的花甲老人,他義無返顧地將自己的青春和才智獻給了大慶,獻給了祖國的石油工業。

起初,王德民被分配到基層試井,干起了勞動強度最大、最艱苦的工作。他天天和工人抬著絞車上井測壓,下到千米以下的儀器,全靠人力用絞車搖上來。一天要測十幾口井,井距500多米,絞車100多公斤。冬季下儀器,只好脫了棉襖給井口保溫,抱著冰凍的防噴管,用身體升溫,把原油融化,儀器才能順利下井。

“青天一頂星星亮,荒原一片篝火紅”,王德民的科研生涯開始于此。

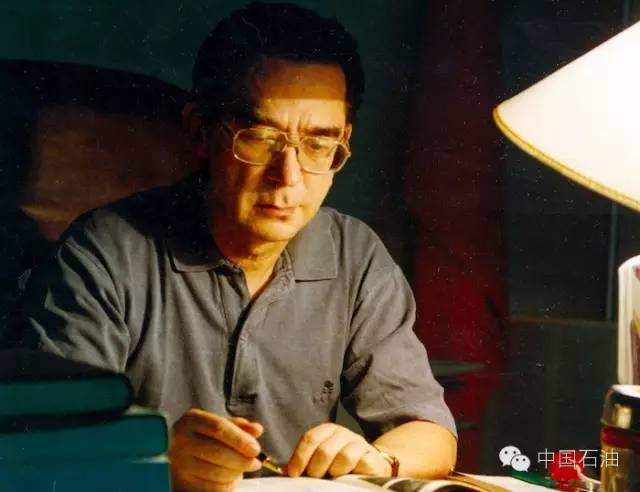

王德民伏案工作

當時“試井”,大多運用國外的“赫諾法”。王德民研究發現,此法誤差大,且與大慶油田地下實際情況相悖。時年24歲的王德民決心發明一種新的測試計算方法,解決這一難題。

面對每天上千個資料,需要數學推導。王德民是學采油專業的,試井測量只是他所學32門課中的一門。他學的是英語,為掌握數學推導知識,他先自學俄語,研究當時蘇聯這方面的資料。

他廢寢忘食,連續奮戰100多天,終于推導出符合大慶油田實情的油井壓力計算公式。經過鑒定,新的計算方法被認定為“松遼法”,并很快在全油田應用推廣。實踐證明,“松遼法”比“赫諾法”精確兩倍。接著他又搞出二、三、四種測算方法。“松遼法”一直到現在運用了100多萬次。

王德民與同事

1978年,科學的春風也吹來了王德民事業的春天。如何把地下的原油采上來更多,仍然是石油專家王德民潛心研究的課題。

時任大慶石油管理局副總工程師的王德民,根據大慶油田開發需要提出并組織開展了“大慶油田長期高產穩產注水開發技術”系統工程研究,形成了以“自噴轉抽”開發方式的轉變、鉆加密調整井和表外儲層為核心的系列開發技術,實現油田增加可采儲量6億噸,為大慶油田高產穩產5000萬噸/年實現27年提供了重要的技術手段。國家級鑒定委員會鑒定認為,這套工藝使“大慶油田開采技術在總體上具有世界水平”。

于大慶油田,王德民是先驅、是開拓者;于后輩,他是艱苦創業、嚴謹治學的楷模,是“石油夢”的引路人……在這片黑土地上,無論是于國于企,于已于人,王德民都無怨無悔。

王德民為大慶油田持續高產穩產而嘔心瀝血,在他成為大慶石油管理局副總工程師后,最大發揮了他的組織才能和科技帶頭人作用。

王德民從未停止過創新思維,他在考慮未來5年、10年大慶油田的長遠發展。當時,王德民對“聚合物彈性增加洗油效率”新課題進行潛心研究;他還思考“改進活性劑加堿工藝”,研究一種不怕硬水的活性劑驅油技術,以適用世界多種油層不同驅油的需要……

他預斷說:“這些實用技術項目都得要等十年后才能推廣啊。”如今,王德民的夢想都照進了現實,推動大慶油田在可持續發展的道路上走的更遠。

“我還是從前那個少年,沒有一絲絲改變……”

他們用自己的青春鑄就了不朽的精神圖騰,

那是奮斗、奉獻、堅韌和豁達。

容顏會老去,步履會蹣跚,

但精神永不朽,故事永流傳。

一代人有一代人的長征路,

雖然路途的風景不同,

但從未停下前進的腳步。

中國力量、中國速度、中國精神的背后,

央企90后新青年正在勇擔大任。

以國為家的“及時雨”,

勇挑重擔的“急先鋒”,

恪盡職守的“釘子戶”,

舍生忘死的“拼命三郎”,

甘之如飴的“開心果”,

自主創新的“智多星”,

精益求精的“小旋風”,

……

這些普遍而又獨特的品質,

共同構成了央企新青年的戰“疫”青春色彩。

破繭成蝶,淬煉成鋼,

這是最浪漫、最真實的央企青春故事。

點擊海報,一起認識他們——

頂梁柱,頂得住!

央企這棵參天棟梁,

經受住了疫情大考,

在春暖花開之際,

萌發出了新的枝芽。

不同的時空,

同Young的精神!

央企新青年,

央企新力量,

他們讓青春在黨和人民最需要的地方

綻放絢麗之花!

相關閱讀 換一換

-

星斗寄蒼穹 壯志向凌云——孫家棟

孫家棟,男,漢族,中共黨員,1929年4月生,遼寧復縣人,原航空航天工業部副部長、科技委主任,中國航天科技集團有限公司原高級技術顧問,中國科學院院士,第七、八、九、十二屆全國政協委員。

-

“北斗之父”一生為國造星 | 初心故事⑩

在我國自主研制發射的前100個航天飛行器中有34個由孫家棟擔任技術負責人、總師或工程總師▲ 孫家棟(宿東 攝)這一次孫家棟帶領新一代航天人向世界宣告中國的航天事業進入了深空探測的時代耄耋之年未伏櫪猶向蒼穹寄深情

-

共和國不會忘記丨共和國勛章獲得者孫家棟:航天報國就是我的初心

今年90歲的中國科學院院士孫家棟,是我國人造衛星技術和深空探測技術的開創者之一,他伴隨新中國的航天事業走過了風雨兼程的60余載。共和國勛章獲得者 孫家棟:那一瞬間,那個心情,感覺到完全不一樣,說不出來那種自豪感,證明了我們中國的航天事業,進入了深空探測這個行列。

-

【功勛】孫家棟:造一輩子“中國星”

” 1967年,錢學森親自點將,讓38歲的孫家棟擔任“東方紅一號”的技術總負責人,搞了9年導彈研究的他開始“轉向”,由此開啟為之一生的衛星事業。您是在中國航天事業發展歷程中成長起來的優秀科學家,也是中國航天事業的見證人……” 孫家棟,這位當年最年輕的“兩彈一星”元勛,今年已經90歲。

-

孫家棟:一輩子與衛星打交道的航天“大總師”

新華社記者楊武敏攝 他被稱為中國航天的“大總師”,從“東方紅一號”到“嫦娥一號”,從“風云氣象衛星”到“北斗導航衛星”,背后都有他主持負責的身影;時針撥回15年前,當國家啟動嫦娥一號探月工程時,已經75歲的孫家棟毅然接下了首任探月工程總設計師的重擔。

-

【弘揚偉大民族精神】孫家棟:幾十載不變航天報國心

孫家棟,曾擔任我國東方紅一號衛星技術總負責人,探月工程、北斗導航工程首任總設計師。先后榮獲“兩彈一星”功勛獎章、2009年國家最高科學技術獎等。